聖徳太子すごいところを知りたい、そう思って検索しているあなたに向けて、この記事では彼の偉業をわかりやすく紹介していきます。聖徳太子がしたことを簡単にまとめつつ、その功績が日本の歴史や社会にどう影響したのかを丁寧に解説します。なぜ偉いと言われ続けているのか、どんな性格だったのか、年表を交えて時代の流れを追いながら紹介していきます。

また、思わず驚くような面白いエピソードや伝説、そしてあまり知られていない死因に関する話まで、幅広く取り上げていきます。初めて聖徳太子を学ぶ方でも楽しめるよう、やさしくていねいにまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事のポイント

- 聖徳太子が行った具体的な政治や文化の改革内容

- 聖徳太子が残した功績とその意味

- 聖徳太子がなぜ偉いとされているのかの理由

- 聖徳太子にまつわる逸話や伝説を通じた人柄や影響力

聖徳太子のすごいところを徹底解説!

聖徳太子と聞けば、日本人の多くが「歴史上の偉人」と答えるはず。でも、具体的にどんなことをしたのか、意外と知らない人も多いのではないでしょうか?この記事では、そんな太子のすごさをわかりやすく整理し、どんな功績を残し、なぜ日本の歴史に欠かせない存在となったのかを紐解いていきます。十七条憲法や冠位十二階、遣隋使などの代表的な偉業をはじめ、仏教との関わり、現代にも通じるその思想まで、幅広く解説します。歴史初心者の方でも安心して読めるよう、「簡単に」「楽しく」をモットーにまとめています。

聖徳太子がした4つのこととは? 簡単にまとめ

聖徳太子は、日本の政治や文化を大きく進めたすごい人物です。特に有名な4つの取り組みは、日本のしくみの土台を作るためにとても大切でした。それは、「冠位十二階」「十七条憲法」「遣隋使の派遣」「仏教の広まり」です。ここでは、それぞれの意味や理由を、わかりやすく解説します。

まず、「冠位十二階(かんいじゅうにかい)」という制度です。それまでの日本では、偉い人はほとんどが家柄で決められていました。でも、聖徳太子は「がんばった人がえらばれるべきだ」と考えました。そこで、能力や仕事の成果によって地位を決める制度を作ったのです。これによって、血筋に関係なく、努力すれば出世できるという考え方が広まりました。今の社会でも、「がんばれば認められる」という考え方のもとになっています。

次に「十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう)」です。これは、法律というよりも、役人や政治を行う人たちが大切にすべき道徳や心がまえをまとめたものです。たとえば、「和をもって貴しと為す(わをもってとうとしとなす)」という言葉は、「みんな仲良くすることが一番大事だよ」という意味で、今でも日本人に大切にされています。この憲法は、争いの多かった時代に「話し合いと協力が大事だよ」と教えてくれたもので、平和な国づくりに役立ちました。

そして、「遣隋使(けんずいし)」です。これは、中国(当時の隋という国)に人を送り、日本よりも進んだ文化や制度を学ぼうとした取り組みです。代表的なのは小野妹子(おののいもこ)という人で、彼が中国に行って色々な知識や文化を日本に持ち帰りました。これによって、日本の政治や建物、文字などに多くの変化がもたらされました。外国と積極的に交流しようという考え方は、現代にも通じるとても大切なことです。

最後に、「仏教(ぶっきょう)の広まり」についてです。聖徳太子は仏教をとても大切にしていて、自分でも深く信じていました。仏教には「人を思いやること」「苦しんでいる人を助けること」などの教えがあり、それが当時の日本にとって新しく、そして必要な考え方だったのです。聖徳太子は、法隆寺(ほうりゅうじ)や四天王寺(してんのうじ)などのお寺を建て、人々に仏教の教えを広めました。これにより、仏教はただの宗教ではなく、人々の心のよりどころや政治の考え方にもつながっていきました。

このように、聖徳太子が行った4つの大きな取り組みは、どれも今の日本のしくみや考え方に深く関わっています。それぞれが別々のことのように見えても、「よりよい国をつくる」という大きな目的でつながっていたのです。だからこそ、聖徳太子は歴史上の偉人として、今でも多くの人に尊敬されているのです。

聖徳太子が残した功績は?

聖徳太子は、日本の歴史にたくさんの大切なことを残した人物として知られています。中でも特に注目されるのは、天皇を中心にした政治のしくみ、つまり「中央集権」の考え方を日本に根づかせようとしたことです。当時の日本は、まだ地方の豪族たちが力を持っていた時代でしたが、太子はみんなが一つの国としてまとまるように工夫をこらしました。

たとえば、「冠位十二階(かんいじゅうにかい)」という制度を作って、人をえらぶときに家柄ではなく、がんばりや能力を見るようにしました。さらに、「十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう)」というルールを作って、役人たちがどうあるべきかを道徳の面から教えました。これらは、ただの決まりごとではなく、よりよい国を作るための大きな一歩だったのです。

また、聖徳太子は外国との交流も大切に考えていました。中国の隋という国に「遣隋使(けんずいし)」を送り、新しい文化や政治の方法を学んで日本に取り入れました。こうすることで、日本は他の国ともつながりを持ち、より進んだ社会を作るきっかけを得ることができたのです。

さらに、仏教を信じていた太子は、お寺を建てたり、お経の本に説明を加えたりすることで、仏教を日本中に広めました。法隆寺などの有名なお寺も、太子の考えから生まれたものです。仏教はただのお祈りの方法ではなく、人々の生き方や考え方にも大きな影響を与えました。

このように見ていくと、聖徳太子はただの偉い人ではなく、日本という国が形を整えていく中で、とても大事な役割を果たしたことがよくわかります。彼のしたことは、今の日本の社会や文化にも深くつながっているのです。

聖徳太子はなぜ偉いのでしょうか?

多くの人が聖徳太子のことを「偉い人」として知っています。でも、どうしてそう言われているのか、具体的な理由を知らない人もいるかもしれません。ここでは、わかりやすい言葉で、その理由を説明します。

聖徳太子がすごい理由のひとつは、時代に合った新しい政治の考え方を持っていたことです。6世紀から7世紀ごろの日本は、まだバラバラで、一つの国としてしっかりまとまっていませんでした。そんな中で、聖徳太子は「天皇を中心に、みんなが協力しあって国を作ろう」と考えました。そして、「どうすれば人々が仲良く暮らせるか」を考えて、さまざまな改革を進めていったのです。

また、聖徳太子は人々のことをとても大切に思っていました。たとえば、食べ物がなくて苦しんでいる人にごはんや服をあげたという話があります。それだけでなく、「四箇院(しかいん)」という、今でいう病院や福祉施設のようなものも作りました。これは、今の社会でも役に立っている考え方とつながっています。

それから、聖徳太子は仏教という考え方もとても大事にしました。仏教には「人を思いやる心」や「悪いことをしないで正しく生きよう」という教えがあります。聖徳太子はその教えを政治にも取り入れて、「ただ力でおさえるのではなく、思いやりを持った国づくり」を目指しました。これは当時の他の国でもめずらしいことで、世界的に見ても先進的な考え方でした。

このように、聖徳太子は「たくさんのことをやった人」だから偉いのではなく、「人々を大事にする心」や「未来を見すえた考え方」を持っていたことが、本当にすごいところなのです。

年表から見る功績とは?

この部分では、聖徳太子の生涯を年表にそって見ながら、彼がどのようにして日本に大きな功績を残したのかをわかりやすく説明します。

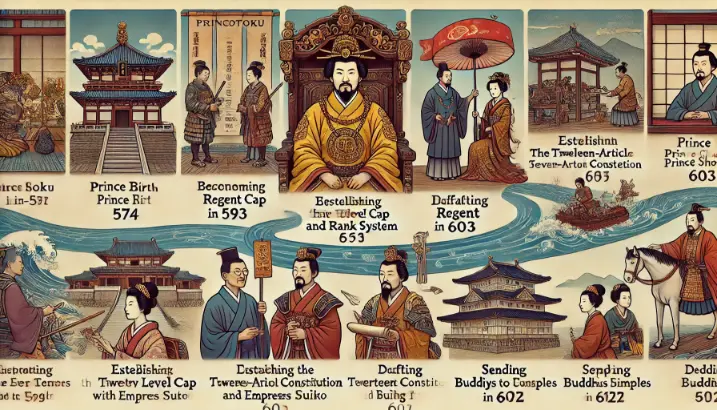

聖徳太子は574年に生まれました。まだ若い20歳のとき、593年には推古天皇のもとで政治を手伝う重要な役目「摂政(せっしょう)」に任命されました。これは、とても大きな責任のある立場です。

603年には「冠位十二階(かんいじゅうにかい)」という制度を作りました。これは、人の能力や努力に応じて地位を決めるしくみで、それまでは家柄が重視されていた中で、とても新しい考え方でした。

さらに604年には「十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう)」を作ります。これは法律というよりも、役人たちがどのような心がけで仕事をすべきかを教えるルールでした。中でも「和をもって貴しと為す(わをもってとうとしとなす)」という言葉が有名で、みんなが仲良く協力することが大切だと教えています。

607年には、小野妹子(おののいもこ)という人物を「遣隋使(けんずいし)」として中国の隋(ずい)という国に送りました。これは、日本が外国とつながりを持って新しい文化や技術を学ぶための大きな一歩でした。

その後も聖徳太子は、仏教を大切にして、たくさんのお寺を建てたり、仏教の本をわかりやすく説明したりする活動も行いました。こうした取り組みを通じて、人々の心を大事にしながら政治を行っていったのです。

622年、聖徳太子は49歳で亡くなります。でも、その一生のあいだ、未来の日本をよくするためにさまざまな工夫をこらしてきました。

このように年表をたどることで、聖徳太子がその場しのぎではなく、しっかりと考えながら行動していたことがわかります。どんな問題にどう向き合い、どのような考えで政策を作ったのかを時の流れにそって見ると、彼がどれだけすごい人物だったかがよくわかります。

| 年代 | 出来事・功績 |

|---|---|

| 574年 | 聖徳太子が誕生する。父は用明天皇。 |

| 593年 | 20歳で推古天皇の「摂政(せっしょう)」に就任し、政治を支える重要な立場に。 |

| 603年 | 「冠位十二階」の制度を制定。能力や努力で地位が決まる新しい仕組みを導入。 |

| 604年 | 「十七条憲法」を制定。役人の心がけや、協力・和を大切にする道徳的な方針を示す。 |

| 607年 | 小野妹子を「遣隋使」として隋(中国)へ派遣。先進文化や制度を日本に取り入れる。 |

| ~622年まで | 仏教の教えを広め、法隆寺・四天王寺などを建立。仏教を政治・文化に生かす。 |

| 622年 | 49歳で死去。後の日本の国家体制や文化に大きな影響を残す。 |

聖徳太子の性格がわかる逸話とは?

聖徳太子の性格を知るためには、彼にまつわるさまざまなエピソードを見てみるのが良い方法です。たとえば、よく知られているのが「十人の話を同時に聞き分けた」という話です。これは、同時にたくさんの人から話しかけられても、太子はすべての話を理解して、しっかりと返事ができたというものです。これは、太子がとても頭がよく、まわりの人たちの話をしっかり聞く姿勢を持っていたことを表しています。

また、聖徳太子は困っている人を見て見ぬふりをせず、自分から助けに動いたという話もあります。有名なのは、片岡山でお腹をすかせていた人に自分の衣服と食べ物をあげたという話です。このような行動から、太子は立場が高い人であっても、ふつうの人たちの気持ちを大事にしていたことがわかります。

さらに、仏教に対しても強い思いを持っていました。ただのお祈りとしてではなく、心を落ち着けたり、正しい生き方を学んだりする大切な教えとして仏教をとらえていたのです。こうしたことから、聖徳太子は頭が良いだけでなく、思いやりのあるやさしい心を持った人だったとわかります。

聖徳太子のすごいところを楽しく学ぶ

聖徳太子には伝説や逸話が多く、時に「超人」として描かれることもしばしば。この記事の後半では、そういった聖徳太子の魅力的なエピソードや、ちょっと不思議で面白い伝説に注目します。また、彼の死因や紙幣に選ばれた背景、建立した有名寺院など、歴史の枠を超えて私たちの暮らしにも影響を与えてきた一面にも迫ります。歴史の教科書だけでは味わえない、聖徳太子の人間らしさや親しみやすさを発見できるはず。知識を深めながら、ちょっと楽しく太子ワールドを旅してみましょう。

面白いエピソードは?

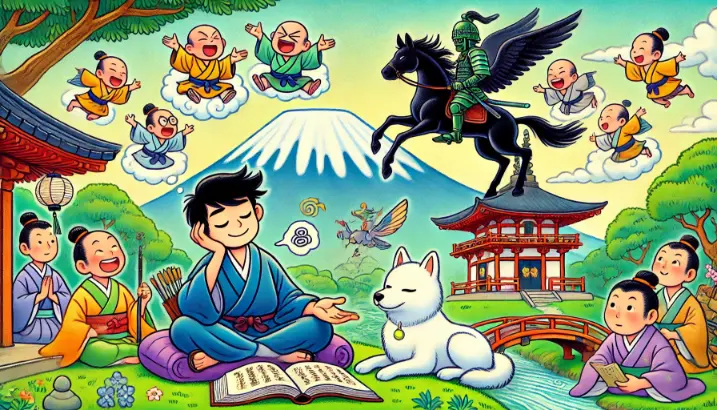

聖徳太子の話には、思わず「えっ、ほんとに?」と驚いてしまうような不思議でおもしろいものがたくさんあります。その中で有名なのが、「十人の話を同時に聞き分けた」という話です。これは、たくさんの人がいっぺんに話しかけても、太子は全部の話をちゃんと聞いて、それぞれにピッタリの返事をしたという内容です。こんなことができたなんて、すごい頭のよさと集中力の持ち主だったことがわかります。

また、「甲斐の黒駒(かいのくろこま)」という馬に乗って空を飛び、富士山に登ったというお話もあります。これは今でいう空想に近いですが、当時の人たちは聖徳太子をとてもすごい人、まるで神様のような存在として見ていたことがうかがえます。

さらに、太子が大事にしていた犬「雪丸(ゆきまる)」の話もあります。雪丸は人の言葉がわかり、仏さまの教えまで理解していたと言われています。そして亡くなったときは、お寺にていねいに埋葬されたそうです。これは太子が動物に対しても思いやりを持っていたことを表しています。

このように、聖徳太子にまつわる話は、びっくりするようなことや心がほっこりするような話がいっぱいです。難しい歴史の中でも、こうした話を知ることで、太子のことがもっと身近に感じられるでしょう。子どもから大人まで楽しめる内容になっていて、歴史を学ぶ入り口としてぴったりです。

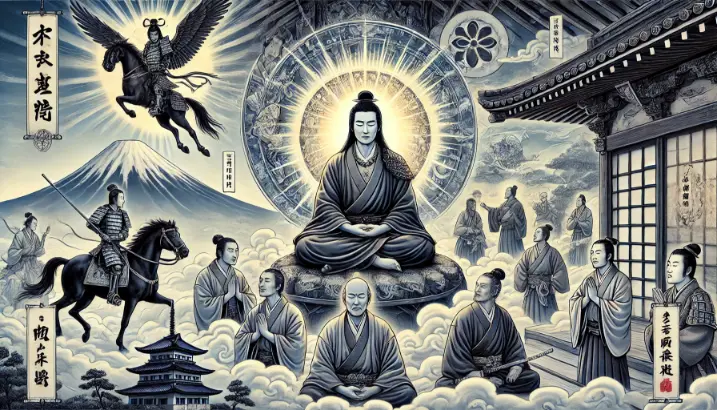

伝説にまつわる真実

聖徳太子については、昔からたくさんの不思議な話や伝説が語られてきました。これらの話は、太子がどれだけすごい人だったかを人々に伝えるためのものであり、ただの作り話とは言い切れません。たとえば、有名な話に「十人の話を同時に聞き分けた」というものがあります。これは、同時に話しかけられても全部きちんと聞き分けて、それぞれに合った返事ができたというエピソードです。この話から、太子が頭がよくて、みんなの話をしっかり聞いてくれる優れたリーダーだったことがうかがえます。

ほかにも「甲斐の黒駒(かいのくろこま)」という不思議な馬に乗って、空を飛んで富士山に登ったという伝説があります。また、死んだ人と心を通わせたという話もあります。これらは今の時代に聞くと信じられないような内容かもしれませんが、昔の人たちは太子を神様のように特別な存在として見ていたため、こうした伝説が生まれたのです。

さらに、聖徳太子は「救世観音(ぐぜかんのん)」の生まれ変わりだと言われることもありました。これは、仏教における特別な存在で、人々を助けるために現れたと信じられています。そのため、太子は仏教を広めただけでなく、信仰の中心としても大きな役割を果たしたのです。

こうして見てみると、聖徳太子はただの昔の偉い人ではなく、人々の心の中に深く根づいた特別な存在であることがわかります。伝説は時代を超えて語り継がれ、太子のすごさを今に伝える大切なものとなっているのです。

死因に関する記録について

聖徳太子がどうして亡くなったのかについては、はっきりした理由はわかっていません。今のような医学がなかったため、どんな病気だったのか記録もなく、詳しいことは分かっていないのです。ただ、日本書紀という昔の本には、622年に聖徳太子が病気で亡くなったと書かれています。このとき、太子は49歳で、奥さんと同じお墓に入れられたと伝えられています。

そのころは、今のように病気の検査や治療ができなかったので、多くの人が若いうちに亡くなっていました。栄養や生活の環境も今ほど良くなく、風邪や伝染病が命にかかわることも多かったのです。そうした時代の背景を考えると、聖徳太子も自然な病気で亡くなったと考えるのがふつうでしょう。

太子が亡くなったあと、彼の考えや制度はすぐには引きつがれず、蘇我氏という別の力を持つ家がまた強くなりました。これは、聖徳太子がいなくなったことで、日本の政治のバランスが変わったことを意味しています。太子の死は、ひとつの時代が終わったことを表していて、その後の歴史にも大きな影響を与えました。

聖徳太子が登場する紙幣の歴史

聖徳太子は、日本のお札に何度も登場したことでとても有名です。初めて彼の顔が紙幣に使われたのは1930年の「乙百円券」でした。その後も、戦後の「B千円券」や「C五千円券」、「D一万円券」など、全部で7種類ものお札に登場しています。これは、彼がただの歴史上の人物ではなく、日本の文化や考え方にとってとても大事な存在だと考えられていたからです。

では、どうして聖徳太子がそんなに何度も紙幣に選ばれたのでしょうか?それは、彼が日本の国づくりに大きな役割を果たした人物だったからです。たとえば、「十七条憲法」では、みんなが協力し合って暮らすことの大切さを教えましたし、「冠位十二階」の制度では、がんばった人が評価される仕組みを作りました。また、「遣隋使」を中国に送って、新しい文化や制度を日本に取り入れました。さらに、仏教を広めて、人々の心や生き方に良い影響を与えました。このような働きから、太子は「理想のリーダー」として、紙幣にふさわしい人物だと考えられたのです。

それに、長いあいだ聖徳太子の顔のお札が使われていたので、「お札といえば太子」というイメージが人々の心に強く残りました。たとえ今は別の人物が紙幣に使われていても、聖徳太子の印象は消えていません。お札に登場したことで、彼は学校の勉強だけでなく、私たちの日常生活の中でも身近に感じられる存在になったのです。

聖徳太子が建てた有名な寺院

画像引用:法隆寺公式サイト

聖徳太子は、日本に仏教を広めた大きな功績を持つ人です。そのため、多くのお寺を建てたことで知られています。特に有名なのが、奈良県の斑鳩町にある「法隆寺(ほうりゅうじ)」と、大阪市にある「四天王寺(してんのうじ)」という2つのお寺です。

法隆寺は607年に建てられたお寺で、今も残っている世界で一番古い木造の建物として有名です。このお寺は、聖徳太子のお父さんである用明天皇の願いをかなえるために作られたと言われています。法隆寺には、昔の人たちが作ったすばらしい彫刻や絵などがあり、当時の文化や技術の高さがよくわかります。

一方、四天王寺は聖徳太子が「戦いに勝ったら建てます」と約束して作られたお寺です。このお寺は、ただのお祈りの場所ではなく、「病気の人を助けるところ」「お年寄りを支える場所」など、今でいう福祉施設のような役割も持っていました。この仕組みは「四箇院の制(しかいんのせい)」と呼ばれ、当時としてはとても進んだ考え方でした。

これらのお寺は、ただの建物ではなく、聖徳太子の考えや信じていたことを今に伝える大切な場所です。お寺を見に行くことで、太子がどんなことを大事にしていたかを感じることができます。また、日本の文化や歴史を学ぶうえでも、これらの寺院はとても役立つものです。

聖徳太子のすごいところについてのまとめ

この記事のまとめ

- 冠位十二階で実力主義の制度を導入

- 十七条憲法で協調と道徳の重要性を説いた

- 遣隋使を派遣し外国との交流を推進

- 仏教を広め法隆寺や四天王寺を建立

- 摂政として若くして国の政治を担った

- 天皇中心の中央集権体制の基礎を築いた

- 外交により中国の先進文化を取り入れた

- 福祉施設「四箇院」を整備し弱者を支援

- 思いやりと慈悲の心で人々に寄り添った

- 頭脳明晰で多くの人の意見を聞き分けた

- 日本文化の発展に仏教を通して貢献した

- 理想的なリーダー像として紙幣に選ばれた

- 超人的な伝説が多く語り継がれている

- 建築や芸術面で高度な技術を残した

- 現代日本の価値観に深く影響を与えた

聖徳太子のすごいところは、日本の政治や文化の基礎を作った点です。冠位十二階で努力を評価する制度を導入し、十七条憲法で協力と和の心を広めました。さらに、中国と交流するために遣隋使を送り、外国の知識を日本に取り入れました。仏教を広め、多くのお寺を建てたことも、人々の心に大きな影響を与えました。

これらの取り組みは、現代の日本にもつながる大切なものです。聖徳太子の考えや行動から、私たちも学びを深めていきましょう。