日本の歴史において、海外との交流は文化の発展や制度の整備に大きな影響を与えてきました。その中でも特に重要な役割を果たしたのが、遣唐使と呼ばれる使節団です。

この記事では、遣唐使人物一覧を中心に、どのような人物が派遣され、どんな目的を持って活動していたのかをわかりやすく紹介します。まず、遣唐使とは何か?という基本から出発し、彼らが活躍したのが何時代だったのか、何人ほどが参加したのかを丁寧に解説します。

また、遣隋使と遣唐使 どっちが先に派遣されたのかといった疑問にも触れつつ、制度がいつどのように始まり、廃止 誰が決めたのかについても紹介します。誰が行ったのか、最初の人物は誰だったのか、さらに有名な人物や阿倍仲麻呂のように中国で特に活躍した人々の功績も掘り下げていきます。帰ってこなかった人がいた理由、彼らが唐から持ち帰ったものについても詳しく解説し、古代の国際交流がいかに日本を変えたのかを見ていきましょう。

歴史に興味を持ち始めた方にも理解しやすい内容でお届けします。

この記事のポイント

- 遣唐使が何を目的として派遣されたのか

- 遣唐使に選ばれた代表的な人物とその功績

- 遣唐使の時代背景と制度の終わりの理由

- 遣唐使が日本に持ち帰った文化や制度の内容

遣唐使人物の一覧と歴史的背景は?

日本の歴史をふり返ると、遣唐使は奈良時代から平安時代にかけて、日本と当時の中国・唐との交流を深めるために派遣された、とても大切な使節団でした。彼らはただの外交使節ではなく、文化や制度、宗教などを学び、それを日本に伝えるという重要な役割を担っていたのです。

この記事では、遣唐使人物の一覧というテーマに基づいて、まずこの制度がどのように始まったのか、どんな背景があったのかをわかりやすく整理していきます。そして、遣隋使との違い、日本から何人ぐらいの人が遣唐使として派遣されたのか、またいつ頃この制度が終わったのかについても説明していきます。こうした歴史の流れを知っておくことで、後半に登場する人物たちが、なぜ重要でどんなことを成し遂げたのかが、よりよく理解できるようになります。

遣唐使とは何か?基本の概要

ここでは、まず「遣唐使」とは何かを、わかりやすく説明します。遣唐使とは、日本が昔の中国、つまり唐という国と交流をするために派遣した、特別な人たちのことです。彼らは、唐のすぐれた文化やしくみ、宗教などを日本に取り入れるために、長い旅に出かけました。このしくみは奈良時代のはじめごろから始まり、平安時代の初めまでに十回以上も使節が送られたといわれています。

当時の唐は、世界の中でも特に進んだ国として知られていました。日本はちょうど、国の形を整えている最中だったため、唐のすぐれた政治のしくみや文化、宗教などを学ぶことがとても大事だと考えていました。遣唐使に選ばれた人たちは、数年も中国に滞在し、仏教の教え、国の決まりを作る制度、美しい建物の技術、医学や薬の知識、そしてカレンダーの作り方まで、いろいろなことをしっかり学んできました。

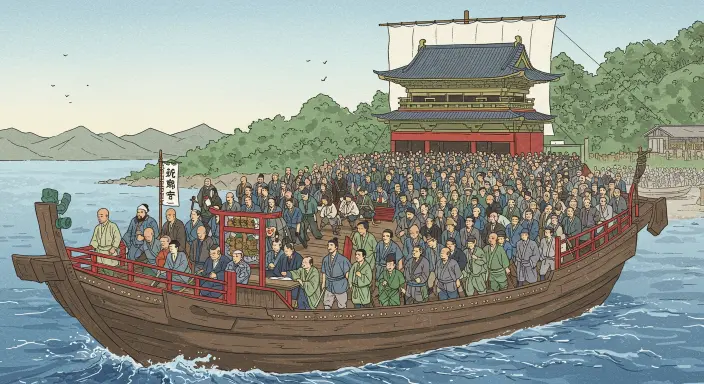

しかし、その旅は決して楽ではありませんでした。船旅はとても危険で、大きな嵐や病気で命を落とすこともよくありました。それでも、日本の朝廷は遣唐使を送り続けました。それは、唐の知識や文化が日本をよりよい国にするために、どうしても必要だと考えたからです。このように、遣唐使たちは日本の未来を切り開くために、命がけで学びに行った、とても大切な役割を果たした人たちだったのです。

何時代に活躍した?

遣唐使が最も活躍したのは、奈良時代から平安時代初期にかけての時期です。具体的には7世紀から9世紀にかけて、およそ250年間にわたり制度が続きました。この期間は、国としての日本が急速に形を整え、他国と肩を並べようとする発展期でもありました。

これは、ちょうど中国の唐王朝がその絶頂期を迎え、政治的・文化的に非常に高いレベルを誇っていた時期と一致しています。日本は中央集権的な国家体制を構築しようとしていた段階にあり、当時の世界において最先端の制度や文化を持つ唐を模範とすることで、自国の体制や文化の整備を図っていたのです。律令制度の導入や仏教の本格的な普及、さらには新しい都の建設など、あらゆる側面で唐からの影響が見られます。特に平城京や平安京の都市設計には、唐の都である長安の要素が随所に取り入れられたとされます。

一方で、平安時代中期以降になると状況は大きく変化していきます。唐が衰退しはじめ、政情不安や外敵の脅威が顕著となったことで、唐への派遣そのもののリスクが高まりました。加えて、日本国内でも次第に唐に依存しない独自の文化や制度を築こうという流れが強まりました。こうした時代背景を受けて、遣唐使の必要性は徐々に失われていき、制度そのものの意義が薄れていったのです。このように、遣唐使の活躍とその終焉は、当時の国際情勢と日本国内の政治的・文化的な動きの中で密接に関わり合っていたといえるでしょう。

遣唐使は何人いましたか?

遣唐使として中国に派遣された人数については、正確な記録がすべて残っているわけではありませんが、歴史学者たちの研究から、おおよそ1回の派遣につき200人から500人ほどが参加していたと考えられています。これは当時の状況を考えると、非常に多くの人数です。なぜなら、その時代の航海は現代のように安全なものではなく、強い嵐、疫病の流行、船の故障による沈没といった多くの危険がつきまとっていたからです。そのため、1隻の船に全員を乗せるのではなく、いくつもの船に分かれて出発する必要がありました。こうした事情から、自然と使節団の規模は大きくなったのです。

特に遣唐使の活動がもっとも盛んだった時期には、派遣団にはさまざまな職業の人が含まれていました。政府の役人、学問を学ぶための学者、宗教を研究するための僧侶、現地の言葉を理解する通訳、彼らを支える従者や船の乗組員など、チームは多岐にわたっていました。これらの人々は、ただのお供ではなく、それぞれの分野において重要な役割を果たす専門家として派遣されていたのです。彼らが唐で得た知識や技術は、日本に戻ってからの政治、教育、文化、宗教の発展に大きな影響を与えることとなりました。中には、学んだことをもとに新しい学校をつくったり、政府で重要な仕事に就いた人もいたのです。

このようなことから、遣唐使の人数は単なる「何人いたのか」という数の問題だけではありません。それだけ多くの人が、命がけで外国へ渡り、大きな学びと経験を日本に持ち帰ってきたという意味でも非常に大切な要素なのです。「遣唐使は何人いましたか?」という質問に対しては、「1回の派遣で数百人、そして全体では何千人にもなる」と答えるのが正しいでしょう。そして、その人数の多さは、当時の日本がどれだけ唐から学び取ろうとしていたかの証でもあります。

遣隋使と遣唐使どっちが先?

遣隋使と遣唐使は、古代の日本が中国と交流するために作られた大事な使節団です。最初に派遣されたのは遣隋使で、6世紀の終わりごろから7世紀の初めにかけて、中国を統一していた隋という国に向けて日本から人が送られました。当時の日本は、隋のように進んだ制度や文化を学びたいという気持ちが強く、それを実現するための最初の手段として遣隋使が選ばれました。

その後、隋という国がなくなり、新しく唐という国ができました。すると日本は、引き続き中国と交流を深めるために、今度は遣唐使を派遣するようになります。こうした流れを見ると、日本が中国から学ぶ第一歩は遣隋使で始まり、その流れを発展させたのが遣唐使だったと言えます。たとえば、607年に中国へ行った小野妹子は、聖徳太子の命令で派遣され、日本と中国の関係を深める大きな役目を果たしました。このような最初の交流があったからこそ、その後の遣唐使もスムーズに進んでいったのです。

ただし、遣隋使と遣唐使には同じ点もあれば違う点もありました。どちらも中国から文化や制度を学ぶことが目的でしたが、送られた時代の政治の様子や相手の国の仕組み、それに使節団の人数や滞在の長さなどに違いが見られました。唐の時代になると、より大きなグループが派遣され、たくさんの学者やお坊さんが一緒に中国へ行くようになり、学ぶ内容もとても広がっていきました。

このように考えると、遣隋使と遣唐使は、どちらも日本が中国とどうやって付き合い、何を学び取っていったかを知るうえでとても大切な存在です。それぞれの時代や目的を理解することで、昔の日本がどんなふうに外国と交流し、自分たちの国をよりよくしていったのかを、わかりやすく学ぶことができます。

遣唐使廃止は誰が決めた?

遣唐使がやめられたのは、9世紀の終わりごろです。この大事な決断をしたのは、平安時代の有名な学者であり政治家でもあった菅原道真です。道真はとても勉強熱心で、朝廷の中でも頭がよくて信頼されている人でした。そのため、国の外交の方針にも強い意見を持っていたのです。

当時の中国、つまり唐の国はすでに弱くなっていて、国内ではいろいろな問題が起きていました。そんな中で、道真は「もう中国に人を送る意味はあまりない」と思いました。さらに、日本の中でも「これからは自分たちの文化を大切にしよう」という考えが強くなっていました。道真はその流れをしっかりと受け止め、「遣唐使をもうやめた方がいい」と朝廷に強く言ったのです。その意見は聞き入れられ、日本は遣唐使を送るのをやめることに決めました。

この決断は、ただ一つの制度を終わらせただけではありません。それは、日本がずっと手本にしてきた中国の文化から少し離れて、自分たちの文化を作ろうとする大きなきっかけにもなりました。政治の仕組みだけでなく、文学や美術、建物の作り方などでも、日本らしさがだんだん出てくるようになったのです。道真が下したこの判断は、のちに「国風文化」と呼ばれる日本独自の文化の始まりを支えるものになりました。

こうして見てみると、菅原道真が遣唐使をやめるように言ったことは、日本の歴史の中でとても大きな意味を持つ出来事だったことがわかります。

遣唐使人物一覧と代表的人物は?

前半で制度の概要を押さえたところで、ここからは「遣唐使人物一覧」というテーマの本題に入ります。遣唐使とはどのような人たちが実際に中国へ派遣され、どのような目的で活動していたのかを深く知ることで、日本の歴史や文化がどう発展していったのかをより具体的に理解することができます。

たとえば、政治や学問、宗教などのさまざまな分野において活躍した人物が多く登場します。彼らは単なる使節ではなく、日本の将来を見据えて重要な知識や制度、技術を学びに行った人たちだったのです。

これから紹介する内容では、誰が遣唐使として派遣されたのか、またそれぞれがどのような分野で功績を残したのかをわかりやすく説明していきます。さらに、帰国できなかった人の事情や、中国で高く評価された人物、そして彼らが日本に持ち帰った文化や制度についても詳しく見ていきます。こうした情報を通じて、遣唐使が日本の発展に与えた影響の大きさを改めて感じ取ることができるでしょう。

遣唐使として入唐(にっとう)した人物は?

遣唐使として中国の唐の国に行った人たちは、政治をする人、お坊さん、学者など、いろいろな立場の人たちがいました。彼らの役目は、ただ話し合いをするだけではありませんでした。もっと大きな目的は、唐の国の進んだ制度や文化、勉強や宗教を学んで、それを日本に持ち帰ることでした。それぞれが自分の得意な分野で熱心に学び、日本の国の成長に役立つことを目指していたのです。

とくに有名な人として、吉備真備(きびのまきび)と玄昉(げんぼう)がいます。吉備真備は、唐で儒教という教えを学んだだけでなく、星の動きや戦いのやり方、音楽など、さまざまなことを勉強しました。日本に帰ってからは朝廷の仕事をして、国の決まりや学校の制度を考える仕事に関わりました。彼のもたらした知識は、日本の法律や勉強の仕組みづくりにとても役立ったといわれています。

一方で、玄昉は仏教のお坊さんとして唐に長く滞在し、難しい仏教の教えを学んできました。帰国後はお寺の運営や仏教の行事を広めるなど、日本の宗教の発展に力を注ぎました。また、玄昉の活動は宗教にとどまらず、政治や文化の分野にも良い影響を与えたと考えられています。

このような人たちは、ただ中国の文化を受け入れるだけではありませんでした。日本でどうやってそれを生かしていくか、どうすれば日本がもっと良い国になるかを考えながら動いていました。彼らは、国の未来のために新しいことを学び、日本に役立てるために働いた、まさに日本の成長を導いた先頭の人たちだったのです。今でもその働きは、歴史の授業や文化の研究などで大切に語り継がれています。

遣唐使 誰が行ったのか解説

むかしの日本では、唐という中国の国と交流するために遣唐使という人たちが選ばれて送られました。選ばれた人たちは、ただの旅人ではなく、日本と中国の間の大事なかけ橋として、とても重要な役目を持っていました。たとえば、政治の仕事をしていた人、頭のいい学者、お坊さんなどがいて、みんなそれぞれの分野でとても信頼されていたのです。彼らは唐の文化や制度を学んで、日本に持ち帰ることを目指しました。

ただし、誰でも行けるわけではありませんでした。選ばれるには、しっかりとした知識や性格が求められました。国の大切な仕事として海を越えて中国へ行くため、失敗が許されない、とても責任の重い仕事だったのです。中国の首都・長安まで行くには長い時間がかかり、数年間そこで暮らしながら、さまざまなことを学ばなければなりませんでした。たとえば、唐の法律や考え方、仏教、体の病気に関する知識、カレンダーの作り方などを学んで、日本に持ち帰ったのです。

こうしてみると、遣唐使に選ばれた人たちは、ただの役人ではなく、将来の日本を引っ張るようなリーダー的な存在だったといえます。実際に、彼らは日本に帰ってからも朝廷で大切にされ、国づくりの中心として働くことが多かったのです。だからこそ、彼らが中国から持ち帰った知識や経験は、日本の発展にとってとても役に立ったのです。

最初の人物は?

初期の遣唐使として最も早く記録に残っているのが、犬上御田鍬(いぬかみ の みたすき)という人物です。彼は、まだ遣唐使という制度がしっかりと決まっていなかったころに、中国の唐の国へ向かって旅立った人です。このころは、遣唐使という仕組み自体がまだ試しの段階であり、成功するかどうかもわかりませんでした。犬上御田鍬は、そのような不確実で危険な状況の中でも、日本と中国のあいだの交流をスタートさせた、大切な役目を果たした人です。彼の行動は、日本と唐との間に最初の外交の道をつくるという、非常に大きな意味を持っていました。

当時、日本の人たちはまだ唐という国の文化や制度について詳しく知っていたわけではありません。だからこそ、実際に唐に行って話し合いをしたり、生活したりするのは、とてもむずかしく大変だったと考えられます。一方の唐の人たちも、日本という国がどんな国なのか、よくわかっていなかったようです。そのため、犬上御田鍬のような初めての遣唐使たちは、日本という国を知ってもらうために大切な役目も果たしました。

たとえば、713年に犬上御田鍬が唐へ行ったときには、ただの手紙を届けるだけではなく、お坊さんや文化について詳しい人たちも一緒に行きました。彼らは、唐の文化や宗教、学問などをしっかり学び、日本へ持ち帰ることを目的としていたのです。これにより、日本ではまだ知られていなかった新しい考え方や技術が広まるきっかけになりました。

このように見ると、犬上御田鍬のような初期の遣唐使は、今のように制度が整っていない時代に、新しいことを学ぶために命をかけて旅をした「先がけの人たち」でした。彼らの勇気と努力があったからこそ、その後に続く多くの遣唐使たちが、より安全で計画的に唐へ渡り、日本の発展に役立つことができたのです。まさに、日本の未来を切り開くための土台を作った、重要な存在だったと言えるでしょう。

有名な人物は?人物ごとの功績

むかしの日本で、とても活躍した遣唐使の中に、阿倍仲麻呂、吉備真備、玄昉といった人たちがいます。この三人はそれぞれちがう分野でがんばり、日本と中国・唐の国との文化交流に大きく役立ちました。

まず、阿倍仲麻呂は、若いころに勉強のために唐に行きました。そして、そのまま唐に残って仕事をし、現地のえらい人たちと一緒に働くようになりました。中国では「朝衡」という名前で呼ばれていて、唐の皇帝からも信頼されていたそうです。何度か日本に帰ろうとしましたが、船がうまくいかなかったり、天気が悪かったりして、とうとう日本に戻ることはできませんでした。でも、彼は中国の詩人たちと交流し、すばらしい詩も残しています。そのため、今でもその名前が知られています。

つぎに、吉備真備は、学問を深く学ぶために唐へ行きました。儒教や音楽、天文学など、いろいろなことを一生けんめい勉強しました。日本に帰ってきたあとも、その知識を活かして、国の政治や教育のしくみを作る仕事をしました。彼の働きは、平安時代の学問の発展にもつながっています。

そして、玄昉はお坊さんとして遣唐使に参加しました。唐で仏教をくわしく学び、帰国してからは仏教のルールやお寺のしくみを日本に広めました。とくに国分寺の制度を整えたり、新しい仏教の行事を日本に取り入れたりすることに力を入れました。残念ながら、あとで政治の争いに巻きこまれてしまいますが、宗教の分野ではとても大きな影響を与えた人です。

この三人のように、遣唐使として唐に行った人たちは、学んできたことを日本に持ち帰って、国をもっとよくするためにがんばりました。彼らのおかげで、当時の日本は文化や制度をどんどん発展させることができたのです。

空海と最澄の重要性について

遣唐使の中でも特に宗教的・文化的に大きな影響を与えた人物として、弘法大師空海と伝教大師最澄の存在は欠かせません。彼らは平安時代初期の遣唐使に参加し、密教の教義や仏教の制度を日本にもたらしたことで、日本仏教の発展に大きく貢献しました。

空海は804年に遣唐使として唐に渡り、長安で恵果阿闍梨から真言密教の奥義を学びました。彼はわずか2年の滞在で帰国し、高野山に金剛峯寺を開くなど、日本における密教の中心人物となりました。彼の影響は宗教にとどまらず、書道、土木技術、言語学など多岐にわたり、空海は日本の文化人としても知られています。

同じく804年に唐へ渡った最澄も、天台宗の教義を学び、日本に天台仏教を根付かせた立役者です。比叡山延暦寺を拠点に、日本仏教の中核を形成し、その後の宗派にも大きな影響を与えました。最澄は特に戒律と教育制度の整備に尽力し、日本における僧侶の育成に新たな基準をもたらしました。

このように、空海と最澄の両者は、遣唐使という制度を通じて中国からの知識や信仰を日本に伝え、日本独自の宗教文化の発展に大きく寄与した人物です。彼らの業績は、吉備真備や玄昉と並ぶ、いやそれ以上に深く日本文化に根づいており、「遣唐使人物一覧」において欠かすことのできない存在といえるでしょう。

阿倍仲麻呂の功績とは?

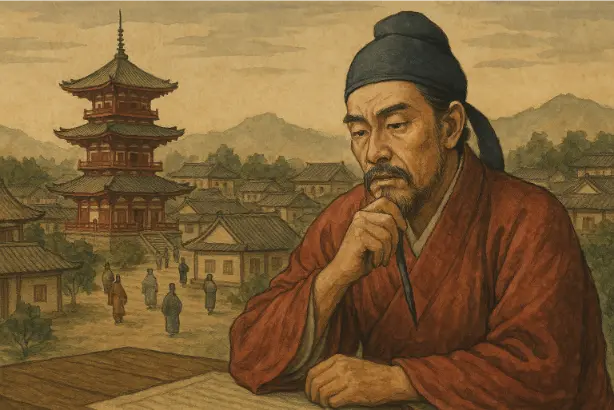

阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)は、遣唐使の中でもとても特別な存在として知られています。彼は奈良時代に遣唐留学生として中国の唐へと渡りましたが、残念ながら日本に帰ることができませんでした。それでも彼は中国の中で高い学問の力と政治の力を発揮し、現地の人々に認められました。中国では「朝衡(ちょうこう)」という名前で呼ばれ、長安の都で唐の偉い人たちと一緒に仕事をするようになりました。唐の皇帝からも信頼されていたという記録が残っているほどです。

このような話を聞くと、遠い外国でこれほどの地位を得た阿倍仲麻呂はとてもめずらしく、日本と中国の交流の歴史の中でも特にすごい人だとわかります。阿倍仲麻呂は詩を書く力にもすぐれていて、中国の有名な詩人たちと仲良くなり、たくさんの詩を作りました。その中でも、彼が日本を思い出して作った

「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」

という歌は百人一首にも選ばれていて、今でも多くの人に知られています。この歌は、遠く離れた祖国を思う気持ちが伝わってくる、とても心に残る作品です。

もちろん、彼の人生には苦しいこともたくさんありました。何度も日本に帰ろうとしましたが、嵐にあったり、中国や日本の政治の混乱でチャンスを失ったりして、ついに日本の土を踏むことはできませんでした。それでも彼は日本人としての誇りを持ち続け、中国の政治の中で努力して生き抜きました。

このように見ていくと、阿倍仲麻呂はただの遣唐使ではありませんでした。彼は日本と中国の文化をつなぐかけ橋のような存在で、国の外で活やくしたすばらしい国際人でした。日本に帰ることはできませんでしたが、彼の残した詩や生き方は、今でも多くの人に影響を与え続けています。

帰ってこなかった人は?その理由は?

今でもそうですが、海外に出た人が全員無事に帰ってこられるとは限りません。特に昔の日本から中国・唐への旅はとても厳しいものでした。当時の船は木で作られていて、風や波にとても弱かったのです。嵐が起これば船が沈んでしまうこともありましたし、船がどこかに流されてしまうこともありました。そのため、遣唐使の多くが帰ってこれなかったり、異国の地で行方がわからなくなったりしました。

その中で特に有名なのが阿倍仲麻呂です。彼は何度も日本に帰ろうとしましたが、いろいろな事情で叶いませんでした。唐での政治の変化や自然の災い、そして皇帝に信頼されていたことなどが関係して、最終的には中国で生涯を終えることになりました。阿倍仲麻呂の気持ちは詩にも表されていて、日本では「ふるさとを思う人」として多くの人に知られています。

このように、帰国できなかった理由には、個人のことだけでなく、その時代のいろいろな出来事が関係しています。航海が安全ではなかったことに加えて、中国や日本の国の中で起きた問題もあったのです。たとえば、中国で戦争や政治の混乱があったり、日本でも政権が変わったりしたときには、帰ってくるのが難しくなりました。

こうして見てみると、遣唐使になることはとても勇気のいることだったとわかります。今のように飛行機で簡単に行ける時代ではなく、海を渡るだけでも大きな挑戦でした。だからこそ、彼らが残した足跡は、今の私たちにとっても大切な意味を持っているのです。

遣唐使が持ち帰ったものは?

ここでは、遣唐使が日本に持ち帰ったさまざまなものについて、より詳しく紹介していきます。彼らが唐の国から学び、持ち帰ったのは、単なる目に見える道具や品物にとどまりませんでした。政治の仕組みや学問、宗教、芸術など、日本の社会に大きな影響を与えた多くの知識と文化が伝えられたのです。これらの要素は、その後の日本の国づくりに深く関わり、社会のあり方や人々の生活様式にも変化をもたらしました。

政治制度に関しては、唐の律令制が大きな影響を及ぼしました。日本は唐の行政や法の体系を模範とし、中央集権的な国家体制を整えていきました。地方を治めるための役所の仕組みや、戸籍制度、税の徴収方法などが整備され、国の運営がより組織的かつ効率的になっていったのです。このような制度の整備によって、天皇を中心とした政治が本格化し、国としてのまとまりが強まるきっかけとなりました。

宗教の面でも大きな変化がありました。仏教が本格的に導入され、特に密教の教えや儀式、戒律などが広く伝えられました。仏典の翻訳や経典の研究も進み、日本独自の仏教文化の土台が築かれていきました。また、仏教にともなって美術や建築も発展し、壮麗な寺院や精巧な仏像が全国各地に作られるようになりました。たとえば唐の影響を受けた大仏や五重塔の設計様式は、今も多くの寺で見ることができます。

学問の分野でも、遣唐使は多くの成果を持ち帰りました。儒教の経典だけでなく、天文学や医学、数学といった実践的な学問が導入され、日本の教育や研究の水準を押し上げることとなりました。特に吉備真備が伝えた「太平算経」や陰陽五行説などの知識は、占いの技術や季節の予測、病気の治療など、当時の人々の暮らしにも役立てられました。また、中国の暦を元にした新しい暦法も採用され、農業や祭りの時期を正しく決めるために重要な役割を果たしました。

芸術や文化の分野では、唐の影響を受けた雅楽が日本の宮廷文化に取り入れられ、演奏の様式や楽器の種類が整えられました。また、衣服のデザインや色の使い方、装飾品の形なども変化し、貴族たちの間で唐風のファッションが流行しました。書道においても、唐の書家の技術が日本に伝えられ、それがやがて日本独自の「和様書道」へと発展していく道筋を作ったのです。

このように、遣唐使が持ち帰った知識や文化は、日本の社会構造や日常生活、さらには人々の価値観までも変えるきっかけとなりました。彼らの活動は、単なる異国文化の導入にとどまらず、それを咀嚼し、日本の風土や習慣に合うかたちで取り入れ直し、独自の文化へと育て上げることに大きく貢献しました。まさに、遣唐使の役割は日本文化の土台を作り上げたともいえる、歴史的に非常に重要な使命だったのです。

遣唐使人物一覧からわかる歴史的ポイントまとめ

この記事のまとめ

- 遣唐使は奈良時代から平安時代初期に派遣された外交使節団である

- 中国・唐の制度や文化を学ぶことが主な目的であった

- 遣唐使は約250年間にわたって制度的に続いた

- 1回の派遣で200〜500人、累計で数千人が渡航したとされる

- 最初の遣唐使は犬上御田鍬で制度の先駆者である

- 遣隋使が先に派遣され、その後に遣唐使が制度化された

- 菅原道真の建議により894年に遣唐使は廃止された

- 遣唐使の派遣で律令制や中央集権国家体制が整えられた

- 仏教や密教が本格的に導入され、宗教文化が発展した

- 吉備真備(きびのまきび)は学問と制度面で大きな功績を残した

- 玄昉(げんぼう)は仏教の普及と宗教制度の整備に寄与した

- 阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)は唐で高官となり、帰国せず唐で生涯を終えた

- 空海は真言密教を日本に広め、文化全般に多大な影響を与えた

- 最澄は天台宗を導入し、日本仏教の基礎を築いた

- 遣唐使は政治・宗教・文化の基盤形成に貢献した国家的事業であった

遣唐使は、唐の文化や制度を学ぶために日本から派遣された重要な使節団です。吉備真備や阿倍仲麻呂など、多くの人物が政治や宗教、学問の発展に貢献しました。彼らの努力により、日本は独自の文化を築くきっかけを得ました。

遣唐使の活躍を知ることで、当時の国づくりの姿がよりよく見えてきます。歴史に興味を持つきっかけになればうれしく思います。